La fotografia si ottiene dando vita all’interno di una scatola chiusa, bucata soltanto da un orifizio, a un’immagine la quale impressiona una superficie sensibile ai raggi luminosi, che poi viene fissata. I fenomeni chimici e fisici che permettono i primi due stadi dell’operazione sono noti da secoli.

Già Aristotele parla della possibilità di conservare la configurazione del sole e della luna, osservati attraverso un foro di qualunque forma. In seguito lo scienziato arabo Ibn al-Haitham, lo Alhazen o Avenatan degli scrittori italiani del Medioevo e del Rinascimento, utilizza la camera oscura, la camera obscura, per osservare le eclissi del sole. Scrive, inoltre, che l’immagine esterna, passando da un orifizio all’interno di una scatola chiusa, si proietta rovesciata sulla parete di fronte. Ma è Leonardo da Vinci a descrivere la camera oscura con molta precisione, che chiama oculus artificialis, nel suo Codice Atlantico composto intorno al 1500, ipotizzando anche la necessità di una piccola lente nel foro stenopeico per raddrizzare l’immagine: Dico che se una faccia d’uno edifizio o altra piazza o campagna che sia illuminata dal sole arà al suo opposto un’abitazione, e in quella faccia (dell’abitazione) che non vede il sole sia fatto uno spiraculo retondo, che tutte le alluminate cose manderanno la loro similitudine per detto spiraculo e appariranno dentro all’abitazione nella contraria faccia, la quale vol essere bianca, e saranno lì appunto e sottosopra, e se per molti lochi di detta faccia facessi simili busi, simile effetto sarebbe per ciascuno.

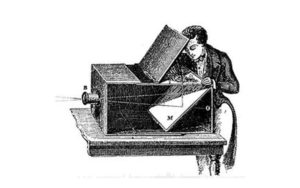

Nel tempo, si costruiscono innumerevoli camere oscure, alcune tanto grandi che l’uomo riesce a entrarvi interamente. Tuttavia, ben presto, queste diventano più maneggevoli e, nel Settecento, per guardare orizzontalmente l’immagine, essa viene riflessa mediante uno specchio a quarantacinque gradi. Le camere oscure divengono un accessorio indispensabile per il pittore, una vera macchina per disegnare.

Nel tempo, si costruiscono innumerevoli camere oscure, alcune tanto grandi che l’uomo riesce a entrarvi interamente. Tuttavia, ben presto, queste diventano più maneggevoli e, nel Settecento, per guardare orizzontalmente l’immagine, essa viene riflessa mediante uno specchio a quarantacinque gradi. Le camere oscure divengono un accessorio indispensabile per il pittore, una vera macchina per disegnare.

La scoperta dell’azione dei raggi luminosi su una superficie sensibile risale, molto probabilmente, agli alchimisti del Medioevo. Alberto il Grande conosce il nitrato d’argento, Georg Fabricius scopre il cloruro d’argento, la luna cornea, ma nessuno dei due sospetta l’azione della luce su tali sostanze. Il tedesco Wilhelm Homberg presenta, nel 1694 all’Accademia Reale delle Scienze di Parigi, il primo rapporto scientifico sulla luce che annerisce ossa di bue impregnate d’acido nitrico in una soluzione d’argento.

Le prime esperienze importanti si devono a Johan Heinrich Schulze, professore di anatomia all’Università di Altford presso Norimberga, il quale si rende conto che riempiendo una bottiglia di gesso, argento e acido nitrico, una volta agitato il contenuto, la parte esposta alla luce è portata ad annerirsi. Questo prodotto scurito viene da lui chiamato scotoforo (che porta le tenebre), proprio per la sua analogia con il fosforo (che porta la luce). Il fisico italiano Giacomo Battista Beccaria, invece, scopre l’azione della luce sul cloruro d’argento, e lo svedese Karl Wilhelm Scheele dimostra che il nero che la luce dà alla luna cornea, il cloruro d’argento, non è altro che argento trasformato.

A sua volta, l’inglese Thomas Wedgwood immerge della carta o del cuoio bianco in una soluzione di nitrato d’argento, li copre con un disegno traslucido o con una pittura su vetro dopodiché li espone a raggi luminosi ottenendo un’immagine che può guardare alla luce di una candela. Nel 1802 un suo amico, Humphry Davy, pubblica sul Journal of the Royal Institution of Great Bretain Saggio su un metodo per copiare i quadri di vetro o per fare profili mediante l’azione della luce sul nitrato d’argento, inventato da T. Wedgwood con le osservazioni di Davy. In questo scritto viene subito inquadrato il problema principale, ossia che è necessario trovare il mezzo affinché le parti non scurite del disegno anneriscano a loro volta nel momento in cui vengono esposte alla luce del sole.

La fotografia, dunque, da un punto di vista schematico è composta dal supporto primario, dallo strato dell’immagine, dallo strato isolante di solfato di bario (barite), presente nei materiali più recenti a partire dal 1880 circa, che separa lo strato del legante dal supporto primario, e dal supporto secondario o montaggio (astucci, dal 1840 al 1865 circa, cartoni, album).

Il supporto primario, a sua volta, può essere di varia natura: di metallo (rame per i dagherrotipi e ferro per i ferrotipi), vetro (per gli ambrotipi, negativi su lastra di vetro, diapositive per lanterne), carta (per negativi su carta e stampe positive) e infine materiale plastico (per negativi su pellicola flessibile in nitrato di cellulosa, in acetato e in poliestere).

Nella storia della tecnica fotografica vengono utilizzati diversi leganti: l’albume (ricavato dall’uovo) dal 1855 al 1895 circa, il collodio (dalla soluzione della pirossillina, ottenuta dalla reazione tra cotone e acido nitrico in presenza di acido solforico, in alcool ed etere) dal 1851 al 1880 circa e la gelatina (ricavata dalla pelle degli animali dopo un particolare e accurato trattamento di estrazione) dal 1871 a oggi. Anche se quest’ultima è un legante a tutti gli effetti, essa viene usata sotto forma di emulsione. I leganti non sono altro che composti organici provenienti dal mondo vegetale o animale e, per questo motivo, in determinate condizioni ambientali, sono instabili.

Nella storia della tecnica fotografica vengono utilizzati diversi leganti: l’albume (ricavato dall’uovo) dal 1855 al 1895 circa, il collodio (dalla soluzione della pirossillina, ottenuta dalla reazione tra cotone e acido nitrico in presenza di acido solforico, in alcool ed etere) dal 1851 al 1880 circa e la gelatina (ricavata dalla pelle degli animali dopo un particolare e accurato trattamento di estrazione) dal 1871 a oggi. Anche se quest’ultima è un legante a tutti gli effetti, essa viene usata sotto forma di emulsione. I leganti non sono altro che composti organici provenienti dal mondo vegetale o animale e, per questo motivo, in determinate condizioni ambientali, sono instabili.

Alcuni procedimenti hanno, però, la necessità di avvalersi di composti metallici sensibili all’azione della luce affinché sia possibile il formarsi dell’immagine fotografica. Questi prendono il nome di procedimenti metallici. Altri, invece, sono denominati procedimenti non metallici e utilizzano pigmenti minerali, quali ad esempio carbone e terre, che, una volta associati a sostanze organiche come la gelatina e la gomma, in presenza del bicromato alcalino, assumono la capacità di rendersi insolubili dopo l’esposizione alla luce. I composti metallici che sono sensibili alla luce sono l’argento, il platino e il ferro.

Il procedimento fotografico si basa su reazioni chimiche che, partendo dall’azione della luce su certe sostanze fotosensibili, permettono di realizzare un’immagine. Il negativo, quindi, si ottiene durante la ripresa nell’apparecchio fotografico. A prescindere dalla tecnica che lo produce, esso è sempre composto da un’immagine dai toni invertiti, “negativa” appunto. Stampandolo, poi, su un nuovo supporto, quasi sempre costituito da carta, si ottiene l’immagine positiva. Sia i negativi (ottenuti per ripresa) sia i positivi (ottenuti per stampa) devono subire una serie di bagni chimici indispensabili per rendere visibile e stabile l’azione che la luce ha esercitato sulle sostanze fotosensibili. Anche in questo caso, i prodotti per la preparazione sono molteplici. Oggi la successione dei trattamenti di sviluppo, fissaggio e lavaggio resta la più diffusa. Invece, durante l’Ottocento le stampe positive si sono ottenute per annerimento diretto, quindi senza il bisogno del bagno di sviluppo.