Juden hier. Due parole. Se le pronunci a voce alta, la acca ti esplode in gola e produce un suono soffocato, tutta l’aria nei polmoni viene di colpo sparata fuori. Sulla porta di una casa di Mondovì qualcuno le ha scritte con la vernice spray, chiazze di nero ripassate con decisione proprio sulle aste di quell’acca, a voler calcare violentemente il messaggio che gli ebrei abitano proprio qui e non altrove: che se ne prenda atto, non si commettano sviste!

Juden hier. Incredibile come due parole possano trasformare l’uscio di un’abitazione in una voragine sull’orrore. Non bisogna cedere alla tentazione di classificare questo e gli altri episodi che si sono verificati nel nostro Paese come rigurgiti d’ignoranza, di un passato che è ormai sepolto e che, comunque, non potrebbe ripetersi perché il mondo è cambiato. L’antisemitismo, il razzismo sono reali anche adesso. Il nazifascismo e le sue pratiche vengono pubblicamente condannati, mentre per strada si citofona indisturbati a casa di privati cittadini per chiedere ragione delle loro attività sulla base di voci di quartiere.

Abbiamo la Giornata della Memoria. Ogni anno, il 27 gennaio, sui nostri schermi sfilano corpi emaciati e vestiti di stracci, film sui campi di concentramento, volti di uomini e donne ormai anziani contratti nel dolore del ricordo alleviato solo dalla potenza e dal valore delle loro testimonianze. Istituzioni che si battono il petto e berciano «Mai più!». Nel museo di Auschwitz è esposta una citazione del filosofo e poeta George Santayana: Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. Ma la conoscenza e il ricordo ci permettono di sviluppare anticorpi sufficienti?

Il giornalista Lee Sandlin sosteneva che la memoria ha valore solo per coloro che possono associarla al proprio vissuto. Chi non ha fatto esperienza della guerra difficilmente può comprenderne il senso: la storia, per definizione, può stare soltanto nel passato, il che vuol dire che si svolge lontano. La distanza, in cambio, può essere colmata unicamente dall’esperienza umana: le attività quotidiane, le mode, i costumi dell’epoca. Così, gli oggetti comuni assumono lo stato di reliquie. Questa trasfigurazione dell’oggetto in testimone è particolarmente verificabile proprio ad Auschwitz, dove mucchi di scarpe, valigie, calze da bambino, abiti, cataste di capelli di donna raccontano in silenzio il male a vagonate di turisti da tutto il mondo. Lo spazio occupato dagli oggetti sovrasta il campo visivo, rende concreto l’incubo, rende possibile ipotizzare i corpi annientati nei campi di sterminio. A volte, la mente non ce la fa a decifrare lo spettacolo che le si para davanti e il turista è costretto a uscire dalla sala. Ci sono informazioni che non riusciamo a processare razionalmente.

Si è dibattuto spesso sulla necessità di luoghi come il museo di Auschwitz. Per qualcuno, il campo spettrale e i suoi cumuli di oggetti/reliquia sono inconciliabili con gli autobus pieni di persone con la macchina fotografica al collo. Una spettacolarizzazione morbosa del male. Per altri, sono un modo doloroso e necessario di accorciare la distanza con la Storia. Così quegli oggetti, ogni giorno, raccontano, mettono in scena il dramma di milioni di persone. In qualche modo, per il ruolo che assolvono, la loro è una performance. E, in effetti, si comportano come oggetti di scena sul palcoscenico della tragedia umana che fu la Soluzione Finale.

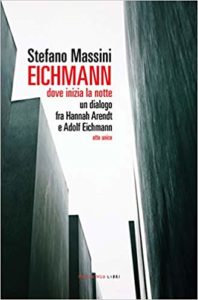

Su quel palcoscenico si sono alternati diversi personaggi. Stefano Massini, nel suo Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango) ne fa dialogare due: il gerarca nazista Adolf Eichmann e la filosofa Hannah Arendt. Il libro ha una struttura narrativa particolare: non vi sono descrizioni, giudizi o narratori, sulla pagina solo le battute dell’uno e dell’altra che si alternano. Tutto si svolge in un unico ambiente, uno spazio neutro, una stanza in cui sono sedute due figure, che non si fronteggiano: Eichmann è a destra, Arendt a sinistra. L’impressione, come suggerisce anche il sottotitolo Atto unico, è quella di un dialogo teatrale, interrotto qua e là dalle indicazioni di scena. Non a caso, fra un anno l’opera verrà portata sul palco da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon.

Su quel palcoscenico si sono alternati diversi personaggi. Stefano Massini, nel suo Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango) ne fa dialogare due: il gerarca nazista Adolf Eichmann e la filosofa Hannah Arendt. Il libro ha una struttura narrativa particolare: non vi sono descrizioni, giudizi o narratori, sulla pagina solo le battute dell’uno e dell’altra che si alternano. Tutto si svolge in un unico ambiente, uno spazio neutro, una stanza in cui sono sedute due figure, che non si fronteggiano: Eichmann è a destra, Arendt a sinistra. L’impressione, come suggerisce anche il sottotitolo Atto unico, è quella di un dialogo teatrale, interrotto qua e là dalle indicazioni di scena. Non a caso, fra un anno l’opera verrà portata sul palco da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon.

Il drammaturgo Massini ha ricostruito le voci dei personaggi a partire dagli atti del processo di Gerusalemme e dai saggi di Hannah Arendt. Le parole riempiono tutto lo spazio, nient’altro distrae il lettore. Il dialogo lo assorbe completamente, cerca di scoprire insieme alla filosofa la radice del male. La lettura si consuma velocemente e lascia dentro un vuoto difficile da interpretare.

Ne La Banalità del Male Arendt scriveva che quest’ultimo sfida il pensiero perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità e di profondo, il male, non ha nulla. Adolf Eichmann verrebbe da definirlo deludente per quanto è fastidiosamente ordinario. Per tutto il processo e per tutto il dialogo non fa altro che ripetere di essersi limitato a eseguire gli ordini. Le sue battute sono rivestite da una sottile patina di cinismo, ma non lo si potrebbe definire un sociopatico. Alle domande incalzanti di Hannah Arendt risponde con luoghi comuni sull’ineluttabilità della burocrazia nazista. Non si giustifica, non si pente. Ha conosciuto i deportati e ad alcuni ha voluto bene, però doveva stare alle regole. Si riferisce agli ebrei come unità e materiale biologico. Sostiene con convinzione che dovrebbero ringraziarlo, che condivideva con loro l’idea che dovessero esistere altrove e, infatti, li ha aiutati a realizzare questo obiettivo. Deportando e causando la morte di milioni di persone? Indifferente. Se non l’avesse fatto lui, se ne sarebbe occupato un altro. È spaventoso.

Spaventoso perché il sistema descritto da Eichmann possiamo riconoscerlo ancora oggi nelle migliaia di protocolli, procedure, provvedimenti, decreti, che separano chi prende le decisioni da coloro sulle quali queste decisioni ricadono. Si pensi alla tragedia dei migranti e a quanto spazio d’azione lasci la vaghezza delle burocrazie di oggi a manovre spesso disumane di rimpatrio e ricollocazione. Spaventoso perché nelle frasi fataliste del gerarca nazista è facile riconoscere il nostro vicino di casa, il collega di lavoro, le chiacchiere tra persone alla fermata dell’autobus, i commenti d’odio su Facebook scritti da nonnine con le nipoti lattanti in braccio nella foto profilo. Spaventoso perché conferma l’idea che la memoria da sola non basti ad arginare il male.

Hannah Arendt accorre a salvare il lettore dal terrore. Quando l’oscurità del male cala, per non farsi disorientare, bisogna trovare la dignità di chiamare le cose col proprio nome: Sophie Scholl era solo una studentessa, ma sfidò il nazismo gridando dalle scale dell’università di Monaco «Hitler è un genocida!». Il male, quando viene definito, circoscritto, precisato dalle parole, perde potere, smette di far paura. Anche se la memoria e il racconto non bastano a rischiarare la notte, a debellare la malattia, sono necessari per impedirci di dimenticare la dignità del coraggio.