Il Giorno della Memoria viene celebrato in ricordo delle vittime della Shoah il 27 gennaio di ogni anno. Una data che rimanda alla liberazione dei sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, avvenuta nel 1945, da parte dei soldati dell’Armata Rossa sovietica. La persecuzione e lo sterminio degli ebrei – è bene ricordarlo – furono accompagnati da quelli di tante persone considerate, dall’aberrante ideologia nazifascista del Terzo Reich e dei suoi alleati, come nemici politici o addirittura appartenenti a razze inferiori: popolazioni slave dell’Europa orientale e dei Balcani, minoranze etniche rom e sinti, omosessuali, portatori di handicap fisici o psichici e membri di gruppi religiosi come i Testimoni di Geova.

L’importanza di questa giornata è tale soprattutto per il presente e il futuro delle prossime generazioni di cittadini. Non a caso, nonostante le difficoltà che sta attraversando il mondo della scuola a causa della crisi pandemica – con la dad (didattica a distanza) e le riaperture programmate e poi rimandate – sono previsti appuntamenti in varie città, tra insegnanti, genitori e alunni.

Al fine di non ritenere la tragedia che avvenne alla metà del secolo scorso soltanto come un dato storico, insomma, senza collegamento con l’attualità di un mondo contemporaneo smemorato, appiattito sul presente dei problemi della vita quotidiana, vale ancora l’antico detto talmudico:

Se non sono per me stesso, chi sarà per me?

Se sono per me stesso soltanto, cosa sono?

Se non ora, quando?

Tornano in mente le parole del grande filosofo e scrittore Umberto Eco (1932-2016), che tenne la lectio magistralis Contro la perdita della memoria nell’ottobre del 2013, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, per presentare Encyclomedia, un’enciclopedia digitale che esercita quell’arte della memoria a lui cara, ricapitolando gli eventi fondamentali della civiltà europea dall’antichità agli inizi del Terzo Millennio, attraverso le opere della storia e della filosofia, della letteratura, le scoperte della scienza, i capolavori della musica e dell’arte.

Il semiologo e medievalista, autore di eccellenti opere di saggistica e di un romanzo di culto come Il nome della rosa, diceva ai giovani di tutto il mondo: una cultura si costruisce attraverso il ricordo, ma anche attraverso la selezione dei ricordi. E ribadiva che esiste la memoria storica, quella che non riguarda i fatti della tua vita o le cose che hai letto, ma quello che è accaduto prima che tu nascessi.

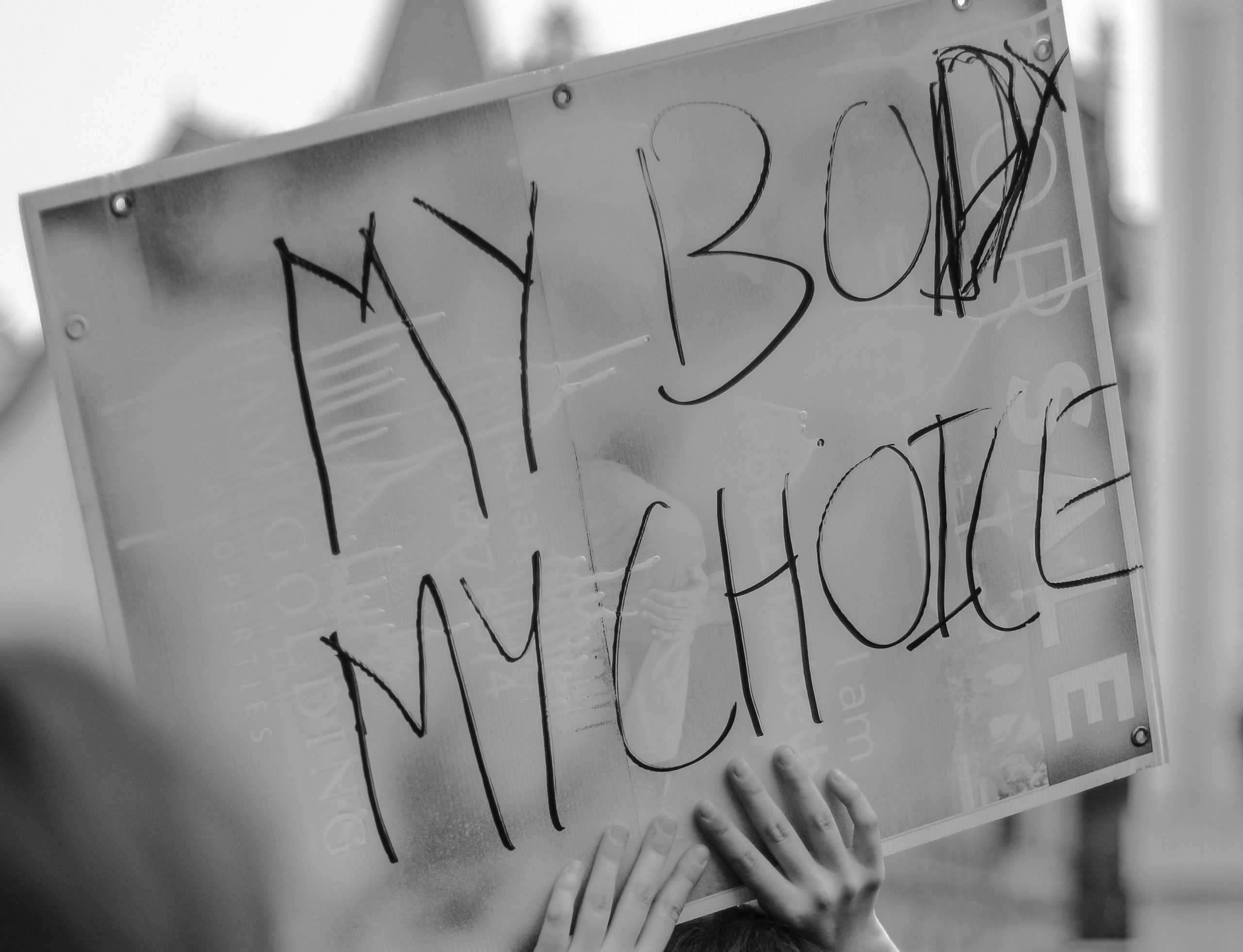

Nell’orizzonte educativo contemporaneo, a volte, l’importanza dell’istruzione – l’insegnamento volto a far apprendere una serie di nozioni relative a una materia e all’esercizio di una particolare attività – prende il sopravvento sull’educazione, che promuove lo sviluppo delle facoltà intellettuali ed estetiche, nonché di quelle morali dei giovani, cercando di affinare il loro sentimento per la libertà e il pensiero critico. Istruzione ed educazione devono procedere assieme, invece, per unire le capacità del singolo alle altre abilità e sensibilità presenti nell’arena sociale, l’ambiente dove si potrà esercitare la cittadinanza democratica.

Un alto esempio di cosa significhi quanto appena detto, lo abbiamo osservato di recente grazie alla novantenne Liliana Segre, una superstite dell’orrore della Shoah italiana, che nel gennaio del 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la sua esistenza, la senatrice non ha cancellato la memoria della sua tragedia personale, ma ne ha fatto testimonianza da donare agli altri esseri umani, soprattutto a quelli più giovani. Durante la crisi politica italiana ancora in corso e dagli esiti imprevedibili, la Segre ha sfidato i disagi dell’età e i pericoli dell’infezione da COVID-19 ed è andata al Senato per non far mancare il suo voto e cercare di sostenere il governo in carica.

Una dimostrazione di responsabilità civile e di democrazia sociale in un paese dove gli impiegati della politica – interpreti di una visione burocratico-procedurale della democrazia impegnata nell’eterna riproduzione di se stessa – fanno prevalere gli interessi privati e quelli del loro entourage politico-amministrativo. La ricerca del consenso e del controllo politico, di conseguenza, anche durante il drammatico svolgimento di un evento epocale come quello della crisi pandemica e ambientale, sembra costituire il reale fine a cui sacrificano il benessere collettivo.

Ben venga la celebrazione del Giorno della Memoria, quindi, ma soprattutto sia dato sempre spazio alla memoria attiva al servizio del presente e, soprattutto, alla progettualità per le prossime generazioni, alle quali quelle precedenti, per inefficienza o disonestà, hanno rubato il futuro. La memoria è passato, presente e futuro che vive, qui e ora, per costruire le basi materiali e spirituali della vita degli esseri umani e proteggere l’ambiente fisico e sociale di cui fanno parte.