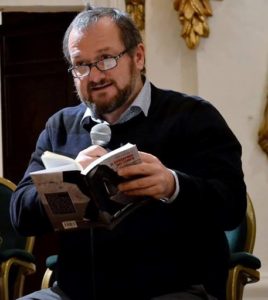

Un bambino che fabbrica le nuvole, il direttore del più grande circo del mondo, una strega spietata e un’altra amatissima, una maestra che non abbandona la sua scuola, un uomo che cerca il tempo, un violinista di legno, un chitarrista perduto: questi gli incontri che il lettore fa leggendo Il cercatore del tempo, l’ultimo libro di Mirko Revoyera, scrittore, contastorie umbro, autore teatrale e burattinaio, che abbiamo incontrato a Napoli, città con cui ha un legame particolare.

Revoyera ha prodotto numerosi spettacoli per ragazzi che porta nei teatri, nelle piazze e nelle aule scolastiche durante i quali, tiene a sottolineare, la tradizione attoriale cui attinge è quella dei narratori di paese, delle veglie paesane, dei racconti da banco dell’Italia medievale e rinascimentale, in cui il narratore sviluppa il racconto calandosi di volta in volta nei personaggi, attraverso la caricatura, lungo il filo dello sviluppo narrativo.

Mirko, i tuoi racconti sono narrati come fossero fiabe, perché?

«Nei miei racconti intendo portare il lettore su un piano di ascolto che non sia quello della spiegazione dei fatti che costituiscono la storia. C’è un ingrediente in più, infatti, che ritengo vada introdotto nella narrazione classica: parlo della fabulazione, cioè dell’opportunità offerta a colui che legge di fare un salto in un tempo che non c’è, in un luogo che non c’è, magari arcano, antico, nel quale tutto può succedere e il verosimile può accadere. Esattamente come avviene nelle favole con il candido c’era una volta, che è il meccanismo, la porta maestra per condurre i bambini e l’ascoltatore in genere in quel tempo lì. Mi sono, quindi, posto il problema di scrivere in maniera tale che questo potesse accadere in qualche modo, me l’auguro, poi chi legge lo saprà dire. I personaggi sono quasi tutti reali, vissuti o viventi, dunque ho cercato di raccontare l’universale attraverso gli eventi particolari, come se questo uscisse fuori quale distillato degli accadimenti quotidiani, probabilmente contenuto nel meno visibile della nostra vita caotica. Ho provato a tirarlo fuori raccontandolo come fosse una fiaba, non è un caso che i miei scritti durino poco. Una fiaba non può avere lunga durata, non può essere un romanzo, una saga.»

«Nei miei racconti intendo portare il lettore su un piano di ascolto che non sia quello della spiegazione dei fatti che costituiscono la storia. C’è un ingrediente in più, infatti, che ritengo vada introdotto nella narrazione classica: parlo della fabulazione, cioè dell’opportunità offerta a colui che legge di fare un salto in un tempo che non c’è, in un luogo che non c’è, magari arcano, antico, nel quale tutto può succedere e il verosimile può accadere. Esattamente come avviene nelle favole con il candido c’era una volta, che è il meccanismo, la porta maestra per condurre i bambini e l’ascoltatore in genere in quel tempo lì. Mi sono, quindi, posto il problema di scrivere in maniera tale che questo potesse accadere in qualche modo, me l’auguro, poi chi legge lo saprà dire. I personaggi sono quasi tutti reali, vissuti o viventi, dunque ho cercato di raccontare l’universale attraverso gli eventi particolari, come se questo uscisse fuori quale distillato degli accadimenti quotidiani, probabilmente contenuto nel meno visibile della nostra vita caotica. Ho provato a tirarlo fuori raccontandolo come fosse una fiaba, non è un caso che i miei scritti durino poco. Una fiaba non può avere lunga durata, non può essere un romanzo, una saga.»

Tra i vari personaggi dei tuoi racconti-fiabe anche un violinista di legno nelle strade di Napoli. Come mai il capoluogo campano?

«In questo artista, anzi, in questi due artisti – uno di legno e uno di carne – sono inciampato per caso. A Napoli, invece, vengo spesso perché la amo, imparo tanto, mi insegna moltissimo. Ti dico una cosa che mi è successa, una cosa meravigliosa: sono un cultore di Giambattista Basile, lo adoro. Quando sono arrivato in città, allora, sono sceso e sono andato alla ricerca dell’albergo, ma la prima viuzza in cui mi sono imbattuto è stata proprio via Giambattista Basile. L’ho letta come una benedizione, come un’accoglienza che Napoli ha fatto a me. Non solo: la sera sono andato in cerca di un posto in cui mangiare una pizza e mi sono ritrovato in un locale interessante dove mi hanno spiegato che lì Giambattista Basile andava a bere quando usciva dal suo lavoro. Questo spirito magico di accoglienza tenera della città ho cercato di metterlo in uno dei racconti, ‘O miracolo, innanzitutto come un mio omaggio a Napoli, perché le voglio bene, e poi perché mi ha ispirato tanto l’incontro con questo violinista, con questo artista puparo, marionettista che adopera un pupazzo, prendendo delle movenze che sono così accurate e così simili a quelle umane che mi fa immediatamente saltare nella fiaba del suo gesticolare, del suo suonare. Il capino reclinato sul violino o il colpo d’archetto sono tutte particolarità che mi hanno immediatamente obbligato a scrivere, non potevano scorrere inutilmente, dovevano essere fissate. Lì è nata la narrazione del miracolo. Capirai da te a cosa mi riferisco…»

Il cercatore del tempo: perché questa ricerca?

«Le accezioni possono essere varie. La prima, la più immediata, è questa: il tempo lo costruiamo con i ritmi che gli diamo. Se reagiamo nei confronti di un tempo caotico, che scorre, ci sottrae energia senza lasciarci fiato e allora noi ci opponiamo con la pazienza, la compassione, la pacatezza. Il tempo muta così, in qualche modo, dobbiamo essere padroni del nostro e indurne uno anche nell’altro, un ritmo interno diverso. La seconda, invece, sta nel racconto: il titolo prende vita da uno dei testi il cui protagonista è un uomo che, liberatosi dai doveri, perché l’età glielo permette, decide di mettersi in cammino alla ricerca delle ragioni del mondo, è fatto così. Dov’è che sorge questo trambusto? Lo va a cercare dappertutto, ovunque nell’universo, cerca le ragioni del tempo della vita.»

Tutti i racconti della raccolta sono nati per essere recitati assieme alla musica. Qual è il rapporto tra narrazione e rappresentazione teatrale?

«Nel tipo di teatro che faccio, la narrazione è dominante in quanto testo che si pone il problema di coinvolgere lo spettatore portandolo alla fabulazione. In questo piano di attenzione definitiva della mente di chi guarda, il narratore deve compiere un miracolo e scomparire, per cui non può essere attore, anfitrione, ma servo del testo. Il suo eloquio deve farlo sparire affinché il flusso narrativo rimanga re della scena. Questo è il dovere del contastorie. I racconti sono stati pensati, scritti, rimuginati, recitati e riscritti grazie al pubblico che ha inciso anche sullo sviluppo dei testi con questa intenzione, cercare di comporre un distillato di parole intorno al senso che voleva essere raccontato, intorno a certe regole della narrazione che creano tutto ciò. La scrittura e la recitazione hanno una loro autonomia, ma l’intervento della musica porta una rivoluzione, dà colore, dà un proprio ritmo, spesso si prende il suo spazio imponendo al testo di fermarsi. Quel testo che viaggiava come un treno con delle sue pause in realtà deve in qualche modo ridimensionarsi, accogliere la musica dentro, lasciare spazio, prendere, cavalcarne i ritmi, intonarsi sentimentalmente al colore che gli stanno dando le note. Si tratta di un passaggio compositivo dello spettacolo meraviglioso perché succede di tutto.»

Quasi in tutta, se non in tutta la tua produzione letteraria, al centro ci sono sempre l’infanzia, i bambini, il mondo della magia e delle favole. Il nostro tempo sembra non avere più una particolare attenzione verso i più piccoli. Il tuo è un andare controcorrente?

«È tristissimo che la contemporaneità renda l’infanzia strumentale, la macelli, la inibisca o la consideri solo una fase dello sviluppo. Quante volte hai sentito dire ai bambini Voi siete i futuri cittadini. È, per me, una bestemmia perché si sta togliendo a un essere umano il suo essere cittadino, lo si vede nella formula delle nostre città, un casino totale dove i bambini devono sgattaiolare in mezzo a pericoli, inquinamento, disattenzione, tutto quello che è un turbinio di esistenza che si autoproclama vera e importante sottraendo ai più piccoli una verità, un’importanza, una realtà. È una bestemmia perché la parte più tenera, più gioiosa del mondo, viene in qualche modo oppressa, non lo sopporto. La mia attenzione ai bambini che sono miei spettatori, spesso partecipi delle scene in teatro, significa un po’ questo, dare loro un certo rispetto. La favola è una macchina di riflessione condivisa: se la porgi a dei bimbi come se questi fossero stupidi, o la porgi a mo’ di anfitrione, intoccabile, forse non hai capito l’importanza della narrativa che, invece, le nonne capivano poiché rappresentava momenti di gioco tra due generazioni che sono andati perduti. Sarebbe fantastico se, invece, gli anziani rivendicassero il loro diritto a essere narratori. Se non avviene forse il capitalismo è questo, la società industriale è questa.»