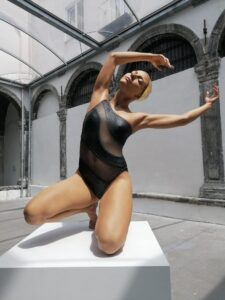

Firmata dall’americana superrealista Carole A. Feuerman, Crossing the Sea è la prima personale a Napoli dell’artista classe 1945, un progetto espositivo realizzato grazie alla curatela di Demetrio Paparoni e alla collaborazione del Gruppo di gallerie d’arte Bel-Air Fine Art.

Lo scorso 13 maggio, la mostra ha aperto al pubblico alla presenza dell’artista presso la sede della Fondazione Made in Cloister a Porta Capuana e vi resterà, intatta nella sua quiete, fino al prossimo 16 settembre. I luoghi della fondazione, appartenenti al chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello, poi trasformati successivamente in un lanificio borbonico, oggi sono centro culturale e artistico che Made in Cloister si impegna, dal 2012, a restaurare, rilanciare e riconvertire, con l’intento di fare di una delle porte di accesso alla città – Porta Capuana, appunto – un varco verso nuove possibilità, il tutto attraverso il mezzo dell’arte e il recupero di un’artigianalità tutta contemporanea.

Il risultato è pop, e lo è perché lo spazio monumentale di Made in Cloister ingloba, tra le colonne e gli sprazzi di affreschi del chiostro cinquecentesco e sotto l’imponente struttura legnosa subentrata per le funzioni industriali dell’ex lanificio ai tempi borbonici, i nuovi progetti artistici, facendo loro posto, di volta in volta, in una dimensione che, tra il culto e la fabbrica (intesa come entità), si apre alla conoscenza, all’accoglienza, al dialogo, senza giudizio alcuno.

Il risultato è pop, e lo è perché lo spazio monumentale di Made in Cloister ingloba, tra le colonne e gli sprazzi di affreschi del chiostro cinquecentesco e sotto l’imponente struttura legnosa subentrata per le funzioni industriali dell’ex lanificio ai tempi borbonici, i nuovi progetti artistici, facendo loro posto, di volta in volta, in una dimensione che, tra il culto e la fabbrica (intesa come entità), si apre alla conoscenza, all’accoglienza, al dialogo, senza giudizio alcuno.

È quello che succede con l’esposizione del progetto dell’americana Feuerman, che prevede una selezione di statue in bronzo e resina realizzate in uno stile iperrealista molto personale di cui l’artista è stata fondatrice, insieme a Duane Hanson e John de Andrea, alla fine degli anni Settanta. Il suo Iperrealismo, come spiega il curatore della mostra a Napoli Demetrio Paparoni, prende le distanze dagli artisti pop e minimalisti della generazione precedente, che eliminavano ogni componente sentimentale in ragione di un’arte che riproduceva freddamente i più piccoli dettagli del reale.

Così, i volti e i corpi di Carole A. Feuerman riproducono ogni minimo dettaglio d’espressione, ma sono avvolti al contempo in un’aurea d’attesa e soavità che rendono i soggetti, una serie di bagnanti iconiche, bambole perfette che sembrano riposare e galleggiare nella quiete. Dal trucco impeccabile, dalle posture ben dritte e allenate, dai costumi alla moda e cuffie scintillanti, posizionate su palle specchianti o salvagenti super colorati, le nuotatrici qui meditano, oziano, sono pronte al tuffo, si mettono in posa, si allungano prendendosi con tranquillità quello spazio e quel momento.

I loro occhi sono chiusi e le mani si intrecciano ai piedi morbidamente, i muscoli sono definiti con precisa grazia e la pelle e le unghie non possono essere più curate e splendenti. L’esattezza di queste statue fa pensare al vuoto, un vuoto inteso come spegnimento, uno spegnimento necessario e rigenerante; immobili affiorano così dal filo conduttore che le lega, ognuna posizionata in un angolo diverso del chiostro di Made in Cloister, ognuna in attesa di qualcosa, della stessa cosa.

I loro occhi sono chiusi e le mani si intrecciano ai piedi morbidamente, i muscoli sono definiti con precisa grazia e la pelle e le unghie non possono essere più curate e splendenti. L’esattezza di queste statue fa pensare al vuoto, un vuoto inteso come spegnimento, uno spegnimento necessario e rigenerante; immobili affiorano così dal filo conduttore che le lega, ognuna posizionata in un angolo diverso del chiostro di Made in Cloister, ognuna in attesa di qualcosa, della stessa cosa.

Il filo conduttore è la sospensione che si approssima a un arresto dolce e consapevole. È come se le giovani nuotatrici conoscessero l’acqua come si conosce l’aria e ne avessero appreso una lezione di profonda indolenza. Come se fossero immerse nella densità estraniante dell’acqua, mentre rivolgono una guancia al sole, che la tocca ma non l’attraversa.

Tra le bagnanti sospese vi è però un’opera che si allontana dall’atmosfera di pace preponderante: è la statua di una giovane la cui espressione non è esattamente imperturbabile come quella delle altre e, mentre tutte le protagoniste si rilassano su salvagenti sgargianti, lei si trattiene a una camera d’aria nera che sembra sostenere un corpo stanco piuttosto che disteso.

Una seconda opera fuori dal coro di incanto è quella fatta di sole mani: sono quelle di una donna che si aggrappano a un’altra camera d’aria nera e quella di un uomo che a esse, a sua volta, si tiene. Tra le sculture ci sono poi anche un paio di fotografie che ritraggono alcuni momenti del movimento migratorio che era incominciato negli anni Settanta e aveva coinvolto il popolo cubano.

Nel 1981 l’artista vide uomini e donne in fuga da Cuba raggiungere la Florida su scialuppe fatiscenti e ne rimase profondamente suggestionata, impostando perciò su questo tema gran parte del suo discorso artistico legato al mare.

Che rappresentino bagnanti sulle rive di Long Island in tutta la loro purezza e compostezza o migranti approdati con fatica sulle spiagge di Key West, le nuotatrici della Feuerman, uniche nel genere, sono appena arrivate a Napoli e conservano ancora, sulla superficie di resina, goccioline d’acqua che restano lì, immobili, in attesa pure loro, forse di un altro tempo sospeso, un altro spazio vuoto, che non è quello nel quale sono già immerse, ma che non spaventa.

Perché tutti i vuoti sono uguali. Perché, come la stessa artista racconta, i suoi soggetti sono soprattutto dei sopravvissuti e, così, le sue nuotatrici pop, eternamente giovani, eternamente classiche, eternamente perfette, aspettano l’onda che non potrà scomporre mai questa quiete.